通讯员:李晨

2025年,适逢中国大学通识教育实践20周年,大学通识教育联盟成立10周年。第八届大学通识教育联盟年会暨第六届中国艺术教育论坛于2025年4月12日至13日(周六、周日)在中国美术学院象山校区(浙江,杭州)召开。我校城市建设工程学部艺术设计相关专业三名美育教师代表参会。论坛以“艺术、人文与科学:通识教育与人的全面发展”为主题,分为“主论坛演讲”、“分论坛报告”和“圆桌讨论”、“中国艺术院校校长论坛”三大版块,聚焦人的全面发展,直面当代教育与社会的整体变革,思考通识教育与专业教育、知识教育与实践应用、人工智能与艺术人文之间的内部张力与互动关系。论坛引入艺术视角,探讨“新时代中国大学通识教育高质量发展”的内涵建设和实践路径,推动全国高校通识教育的合作交流。

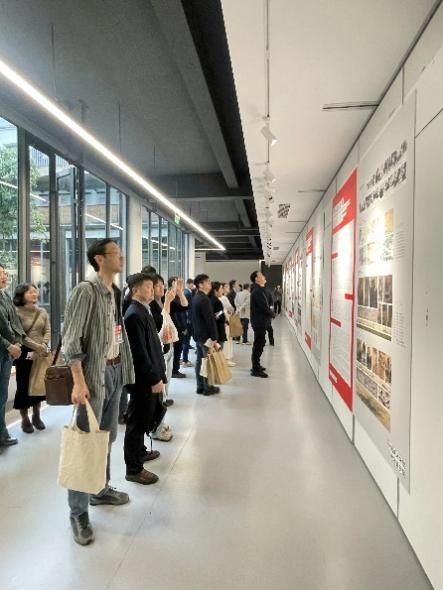

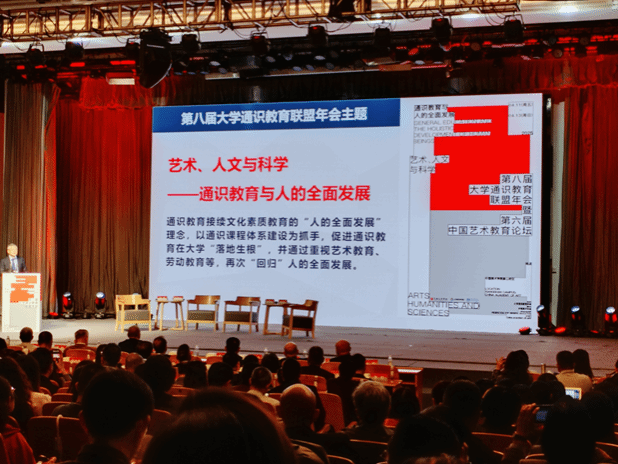

4月12日上午,参会人员首先参观了“中国美术学院艺术教育案例展”,案例展示了艺术、人文与科学三者在通识教育中的实践路径。随后主论坛会议上,中国美术学院院长余旭红为本次大会致辞;北京大学李猛院长作2024年大学通识教育联盟年度汇报;北京大学原校长林建华、中山大学原党委书记陈春声、上海纽约大学校长童世骏和清华大学新雅书院讲席教授(大学通识教育联盟秘书⻓)甘阳依次对大学通识教育领域、人工智能与通识教育的结合、人文学科的定位与发展等进行了探讨。教育家论坛共识指出,面对当下人工智能对高等教育的影响,通识教育革新需以价值塑造为引领核心,以跨学科融合为探索路径。不仅要构建学生的知识能力体系,更需引导他们深入领悟中国与世界的交融、自我与社会的互动。从而培育兼具人文关怀、科学精神、全球视野及独特创造性思维的新时代人才。

在大会主论坛演讲中,中国美术学院许江教授发表《生长者的根》主题演讲,提出艺术作为一种独特的人的智性之学,它不仅是知识的传授和技艺的培养,更是关于人的感性和品性的性灵之学。并以“礼乐之道、山水之道、言意之道”阐释了东方艺术教育的内核,强调艺术教育,是以艺术经验、审美经验来开启人心,其核心是文化观,是关于世界的价值观。

中国音乐家协会副主席杨燕迪教授在会议发言中指出,AI对数据、知识和信息的全方位掌握能力,或可对艺术教育发挥强大的辅助作用,但艺术教育中对古今中外经典杰作“深度交往”的“具身性”和“个别性”,仍是人文艺术的核心要义,也是艺术教育不可替代的价值。

复旦大学哲学学院孙向晨教授分享了复旦美育通识教育的课程体系,通过跨院系师资整合、数字技术赋能,构建起“审美浸润——创意实践——价值引领”三维育人生态,围绕美育通识教育,他强调人格完善的重要性,以及培养开阔的知识视野和认知多元的世界文明。

4月12日下午是会议分论坛,共设置“艺术经典与审美教育”、“艺术教育与人文教育的贯通”、“通识核心课程与经典研读”、“书院制与人才培养”、“实践教学与应用人才的培养”和“人工智能:科学与人文的新视野”六个主题论坛及三个圆桌讨论。

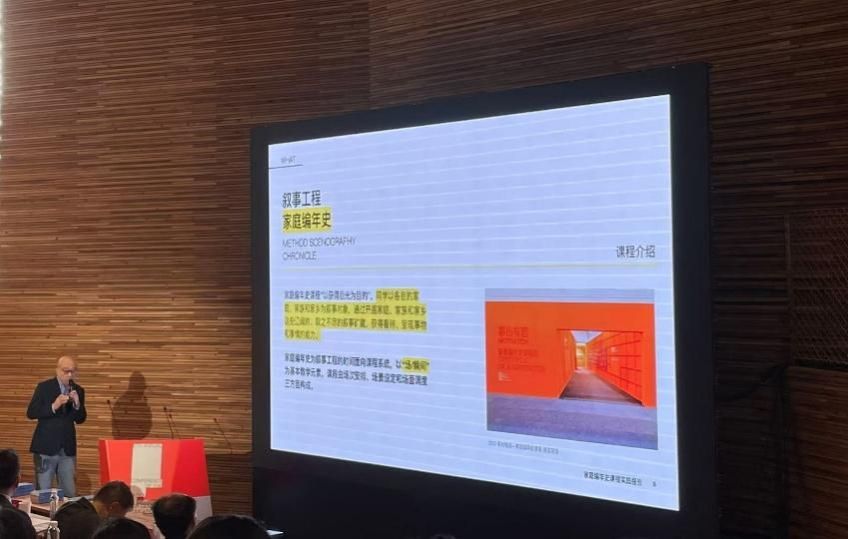

4月13日上午,在主论坛演讲中,中国美术学院、清华大学、浙江大学、香港中文大学和厦门大学的专家学者们通过典型案例,向参会教师展示了AI时代通识教育的发展方向以及值得思考的问题。其中,中国美术学院牟森教授以叙事性课程为切入点,探讨了个体与社会、家国之间的关系;清华大学唐克扬教授研究了教学空间与教育目标之间的动态匹配问题;浙江大学孙凌云教授提出,在大模型时代,应着重培养学生的问题构建能力;香港中文大学李行德教授从语言学视角,反思了人工智能对人类的增能与减能影响;厦门大学朱菁教授则着重指出,在人工智能时代,终身学习的重要性。

本次论坛不仅是对通识教育的一次深度探讨,也是对未来教育发展方向的展望,更是对百余年前的蔡元培先生曾倡导“以爱美的心,真正地完成人们的生活”这一理念的致敬。专家们通过深入探讨和实践分享,提出AI时代教育共识:教育本质在于培养善用技术而不被其异化的完整人格;艺术与人文教育是塑造“非工具化”个体的核心路径:借助审美活动启迪心智,通过经典阅读拓展人文视野,进而实现知识掌握、人格完善与独立思考能力的全面整合。

近年来,学校秉持“学生全面发展为中心”的理念,大力推进通识教育教学改革创新,构建特色化美育通识课程体系。通过注重通专融合、实践人文艺术通识教育对大学专业教育的交叉跨越式浸润,为学生搭建一条综合全人素质发展的为学之道。